Scriveva delle sue emozioni, dei suoi pensieri. Scriveva liberamente. Trasformava il suo mondo interiore in versi o in brevi racconti scritti spesso in terza persona, per allontanare da sé i fatti e poterli vedere sotto altra luce, con altri occhi e nell’allontanarsi trasfigurarli, fino ad avere l’impressione che non parlasse più di se stessa, ma di tutte le altre e gli altri che erano in lei e fuori di lei. Così il suo dolore diveniva il dolore di tutti e le sue gioie, i sorrisi del mondo.

Ora si trovava a confrontarsi con due donne che avevano scritto delle loro dolorose esperienze di abuso, di violenza fisica e psicologica subite in età adulta.

Due donne che avevano reagito con coraggio e trovato nella scrittura autobiografica la possibilità di rielaborare il trauma. Le ammirava e nello stesso tempo provava un senso di repulsione. Bisognava veramente esporsi per poter ricominciare, per potersi scrollare di dosso il lerciume, l’offesa subita? Non era come farsi stuprare, violentare, malmenare una seconda volta? Non c’era un po’ di esibizionismo in tutto ciò, anche se per un fine giusto, quello di lasciarsi il passato finalmente alle spalle e magari aiutare così altre donne a uscire allo scoperto, a liberarsi dell’assurdo senso di colpa e vergogna?

Non riusciva a scrollarsi di dosso quel senso di fastidio. Uomini avevano violato la loro intimità, la cosa a loro più preziosa e sacra, e ora per riaverla, per rimetterla insieme, quelle donne dovevano nuovamente esporre la parte più intima di sé. Era giusto per se stesse? Non sarebbe stato meglio rielaborare il proprio dolore in altro modo?

Lei non sapeva fare altrimenti. Quando soffriva si chiudeva in se stessa, si aggomitolava in un angolo e silenziosamente leccava le proprie ferite, aspettando che la piena dell’indicibile passasse. Chiudeva gli occhi e si lasciava trasportare dall’onda, sperando che l’irruenza dell’acqua non la sbattesse troppo violentemente contro lo scoglio e la depositasse, prima o poi, su un lembo di terra a riprendere fiato.

Parlare apertamente di quello che le era successo, le sarebbe sembrato come profanarsi una seconda volta, darsi in pasto. Risvegliava in lei quella insicurezza che aveva sempre cercato di superare. Si sarebbe sentiva esposta e indifesa come la bambina che era stata e che nessuno aveva protetto. Forse era tutta lì la differenza. Aveva conosciuto l’orrore troppo presto. Quelle “cose” voleva tenerle solo per sé, per non identificarsi con la vittima che era stata, come non si era voluta mai identificare con le diverse malattie che l’avevano afflitta.

“Non sono il mio trauma e non sono la mia malattia”. Questo era il suo mantra. Così aveva sempre vissuto. Perché mai avrebbe dovuto cambiare? Avrebbe dovuto parlare e scrivere di ciò che le aveva sbrindellato l’anima? Far guardare a tutti il sangue versato, le lacrime e lo sgomento?

Le avevano detto che i più avrebbero visto la persona forte e non la bambina abusata. Ma questo è difficile da far capire a una donna ferita da piccina. I bambini si ritengono spesso responsabili per ciò che subiscono. È paradossale, ma il pensiero magico rende i bambini particolarmente vulnerabili al senso di colpa: pensano che le cose brutte che gli sono capitate possano dipendere da qualcosa che hanno detto o fatto. Pensano che in loro ci sia qualcosa di sbagliato che li rende colpevoli di ciò che hanno subito. Tutto questo lei lo sapeva, ma non la aiutava a sentire diversamente.

No, non poteva e non voleva farsi guardare dentro da tutti, solo ad alcuni fidatissimi era concesso aprire la porta segreta. Le anime precocemente lese sono un negozio di porcellane e cristalli. Si può entrare solo in punta di piedi dopo aver chiesto il permesso e gli oggetti vanno maneggiati con accuratezza e amore.

Comunque, continuò a chiedersi se avrebbe dovuto trovare il coraggio di spalancare le porte e far uscire quel vortice di materia nera che la risucchiava da dentro e contro la quale annaspava in cerca di luce.

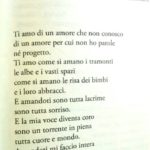

“Ma era una donna bambina

una di quelle che erano adulte da piccine

e piccine da grandi,

una di quelle che sa essere sostegno ad altri

e poco a se stesse,

una di quelle che sa sorridere

anche quando il mondo crolla dentro,

una di quelle cresciute troppo in fretta

perché la vita le insegnò precocemente

cosa è il dolore”.

Questi i versi che aveva scritto di sé, una volta.

Forse non voleva rinunciare a quella fragilità che la rendeva amabile. Era tutto quello che conosceva da tanto tempo, un tempo troppo lungo per poter essere stravolto senza conseguenze. Ma era veramente così?

Guardò oltre i vetri. Era una giornata di sole, il cielo era terso, l’estate alle porte. Qualcosa le sorrise dentro, si fece largo e luminoso. Capì che la sua era una storia, una storia che continuava a raccontarsi. Quella bambina ferita non esisteva più, già da tempo. Era stata presa per mano e sorrideva di nuovo. Capì che non aveva bisogno di esporsi, aveva trovato altri sentieri per tornare a se stessa. Respirò profondamente e spalancò la finestra. Lasciò che entrasse la luce e la vita.

© Maria Letizia Del Zompo

Get Social